えどがわメティ普及会が10月31日、グリーンパレス(江戸川区松島1)で「えどがわメティ研究成果報告会」を開いた。

登壇したのは、フードツーリズム・食文化・地域活性化などを研究する文教大学国際学部専任講師の青木洋高さん。会場には、区議会議員、区職員、区内の農家、飲食店経営者など区内外から50人が参加した。

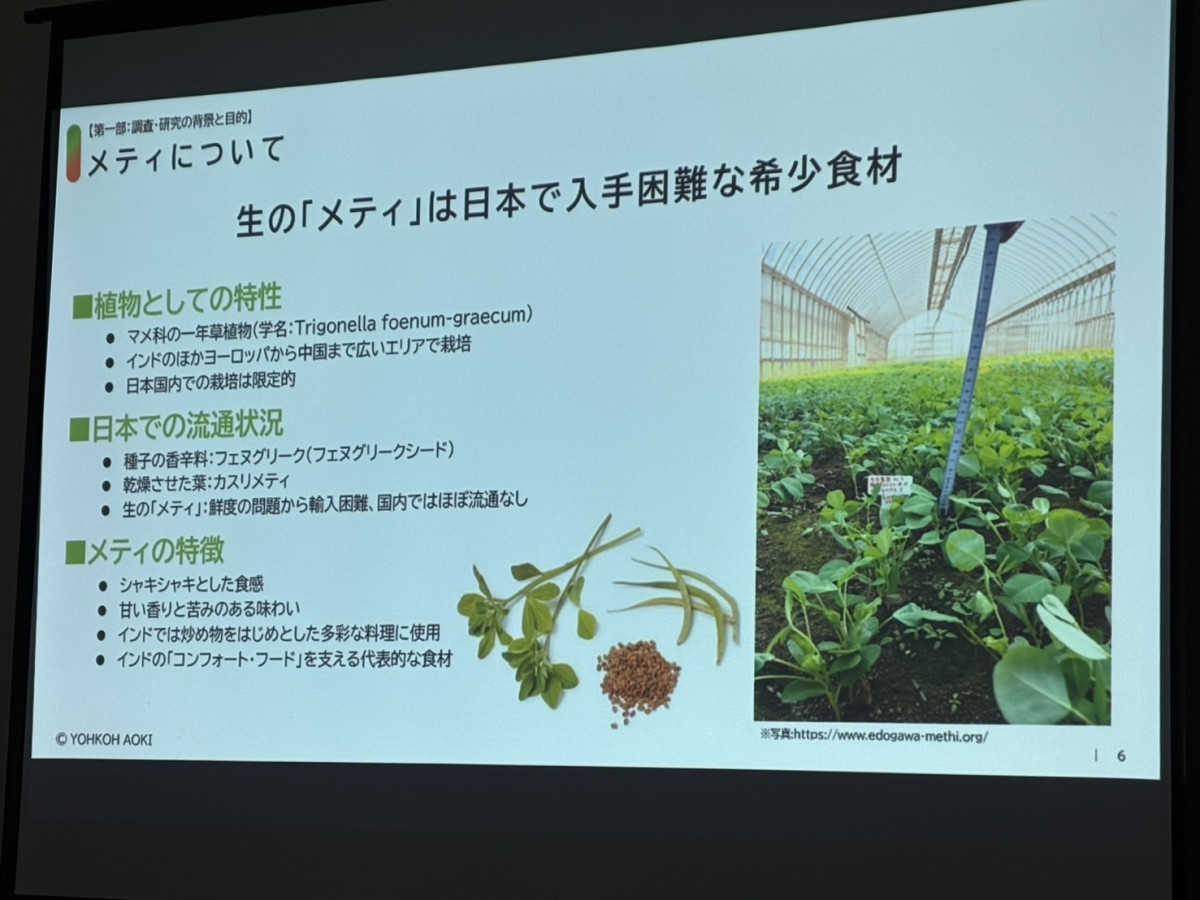

報告会では、「コンフォートフード食材の地域ブランド化と多文化共生」をテーマに、えどがわメティに関するこれまでの研究内容を基に発表した。えどがわメティは、インドなどで多用されているスパイス野菜。国内での栽培は限定的で、生のメティはこれまでほとんど流通していなかった。江戸川区には、2000年問題でインド人IT技術者が集住したことをきっかけに、「リトルインディア」と呼ばれるほどのインド人コミュニティーが形成されている。

江戸川総合人生大学の卒業生たちによって設立された同会は、区内の特産品である小松菜の農家の協力を得ながら、「えどがわメティ」のブランドで、メティの栽培や普及活動を進めてきた。

報告会の冒頭、青木さんは「人々にとって心を癒やし、文化的記憶と結びついた日常の味をコンフォートフードと呼び、さまざまな国や地域には、それぞれのコンフォートフード食材が存在し、メティはインドの人々にとってのコンフォートフード食材であるということが示された」と話した。

青木さんは、同会と連携して、これまで多彩な方法で「えどがわメティ」について研究。インタビュー調査では、区内でインド(ネパールなども含む)料理などを提供する飲食店では認知度は低いものの、新鮮な生のメティに対する需要は大きく、特に品質を重視していることを明らからにした。また、日本人の高い受容性があること、さらには小松菜との併用でうまみを感じやすくなる層が多いことも示した。機器を使った味覚分析で、懸念されていた苦みも小松菜と同程度にとどまること、栄養成分分析では、「低カロリー・低脂質でありながら、高栄養価であることが分かった」と報告した。

一方で、独自性の高い取り組みながら地域の認知が低いこと、生育が早く突然の気温の変化で一気に収穫時期が訪れるなど需給バランスの調整の難しさ、顧客接点の拡大の必要性などの課題を整理。公式のPR冊子の作成、加工品の開発のほか、収穫体験などを旅行商品化し、人手不足の解消と新たな収益源とすることなどを提案した。インド料理以外の区内の飲食店やホテルとの連携で、地域ブランド化を推進するとともに、食を通じた文化的相互理解で多文化共生への貢献が図られることが望ましいとしている。

同会代表の竹原京美さんは「これまでメンバーとともに地道に活動をしてきた。青木先生は、私たちの漠然とした考えを、研究を通じて具体的な道筋を示してくださった。今後も学生ら若い人との連携も深めて、えどがわメティを広めていきたい。在住のインド人の皆さんにも積極的に参加してもらえたら」と話す。

青木さんは「えどがわメティ普及会の皆さんが、生のメティがあったら、江戸川区で暮らすインド人が喜ぶのではないかというピュアな気持ちで始まったことにリスペクトしている。マジョリティー側である日本人が、在日外国人の『コンフォートフード』食材を積極的に活用し、地域ブランド化を目指すという新しい多文化共生の形が江戸川区から生まれるのでは。行政、民間を問わず多くのプレーヤーを巻き込みながら進めることが重要」と話す。